概要

形骸化したドキュメントが知識共有を阻む

「あの件は誰に聞けばわかるんだっけ?」「仕様変更の経緯がわからず、修正に時間がかかる」「新メンバーへの説明に毎回膨大な時間が…」。

プロジェクト現場で頻繁に聞かれるこれらの嘆きは、多くの場合「ドキュメント不足・不備」に起因します。

プロジェクトにおけるドキュメントは、単なる記録ではなく、チーム内の円滑なコミュニケーション、知識の共有、属人化の防止、そして将来の資産となる重要な要素です。

しかし、日々の業務に追われる中でドキュメント作成は後回しにされがちであり、作成されたとしても内容が不十分であったり、更新されずに陳腐化してしまったりするケースが少なくありません。

本記事では、ドキュメント不足・不備がプロジェクトや組織にどのような深刻な影響を与えるのかを掘り下げ、Vision Consultingが提唱する、形骸化させずに「価値ある情報」として機能させるためのドキュメント戦略について解説します。

なぜドキュメントは不足し、不備が生じるのか?

プロジェクトにおいてドキュメントが十分に整備されない背景には、以下のような共通の課題が存在します。

・時間的制約、優先度の低さ: プロジェクトのスケジュールが厳しい中で、ドキュメント作成に十分な時間を確保できない、あるいは他のタスクが優先されます。

・「書くこと」への苦手意識、億劫さ: ドキュメント作成自体が面倒、あるいは得意ではないと感じるメンバーが多くいます。

・目的、読者の不明確さ: 何のために、誰に向けて書くのかが明確でないため、内容が散漫になったり、必要な情報が欠落したりします。

・標準化、フォーマットの欠如: ドキュメントの種類や書き方が標準化されておらず、作成者によって品質にばらつきが出ます。

・レビュー、承認プロセスの形骸化: 作成されたドキュメントが適切にレビューされず、誤りや不足が見逃されます。

・更新、メンテナンスの欠如: プロジェクトの進行や仕様変更に合わせてドキュメントが更新されず、情報が古くなってしまいます。

・保管場所、管理ルールの曖昧さ: ドキュメントがどこに保管されているかわからない、バージョン管理がされていないなど、管理体制に問題があります。

・ドキュメントの価値に対する認識不足: ドキュメント作成の重要性や、それがもたらすメリット(後々の効率化、リスク低減など)がチーム内で十分に共有されていません。

・「書かなくても伝わる」という過信: 小規模なチームや、口頭でのコミュニケーションが中心の場合、ドキュメントの必要性を感じにくくなります。

ドキュメント不足・不備が引き起こす負のスパイラル

ドキュメントの不足や不備は、短期的・長期的に様々な問題を引き起こし、負のスパイラルを生み出します。

・属人化の進行: 特定の担当者しか知らない情報が増え、その担当者が不在になると業務が滞ります。

・コミュニケーションコストの増大: 同じことを何度も説明したり、過去の経緯を確認したりするのに時間がかかります。

・認識齟齬、手戻りの発生: 仕様や決定事項に関する認識がメンバー間でずれ、後になって手戻りが発生します。

・品質の低下: 仕様の理解不足や誤解から、バグや設計ミスが発生しやすくなります。

・引き継ぎ、オンボーディングの非効率化: 新メンバーへの情報共有や、担当者変更時の引き継ぎに多大な工数がかかります。

・ノウハウ、ナレッジの喪失: プロジェクトで得られた知見や教訓が形式知化されず、組織内に蓄積されません。

・意思決定の遅延、誤り: 過去の経緯や判断根拠が不明確なため、適切な意思決定ができません。

・コンプライアンス、監査対応のリスク: 必要な記録や証跡が残っておらず、監査などで問題となる可能性があります。

・保守、運用性の低下: システムの構造や変更履歴が不明なため、保守や改修が困難になります。

・メンバーのモチベーション低下: 情報共有がうまくいかず、非効率な作業が多い環境は、メンバーのストレスや不満につながります。

Vision Consulting流「生きたドキュメント」戦略

Vision Consultingは、ドキュメントを単なる「作成物」ではなく、プロジェクトを推進し、組織の知識を蓄積するための「生きたツール」と捉え、以下の戦略を提案します。

1. ドキュメントの目的と価値の明確化: 各ドキュメントが「誰の」「どのような課題」を解決するのか、その価値は何かを明確にし、チーム全体で共有します。

2. 必要十分なドキュメントへの絞り込み: プロジェクトの特性やリスクに応じて、本当に必要なドキュメントの種類を定義し、過剰なドキュメント作成を避けます。

3. 標準化とテンプレート化: ドキュメントの種類ごとに目的、記載項目、フォーマットを標準化し、テンプレートを提供することで、作成の負担を軽減し、品質を均一化します。

4. 作成、更新プロセスの明確化: いつ、誰が、どのドキュメントを作成・更新するのか、レビュー・承認プロセスはどうするのかを明確に定義し、プロジェクト計画に組み込みます。

5. 「書く」ハードルを下げる工夫: 過度に体裁にこだわらず、箇条書きや図解を積極的に活用するなど、簡潔かつ分かりやすく書くことを奨励します。Wikiツールなどの活用も有効です。

6. 「読む」価値を高める工夫: ドキュメントの構成を工夫し、目次や索引を整備するなど、必要な情報にアクセスしやすくします。

7. 一元管理とアクセシビリティの確保: ドキュメントの保管場所を一元化し、適切な権限管理のもと、必要なメンバーがいつでも容易にアクセスできるようにします。(例:共有フォルダ、文書管理システム、Wiki)

8. 定期的な棚卸しとメンテナンス: プロジェクトのマイルストーンごとや定期的に、ドキュメントの内容が最新か、陳腐化していないかを確認し、メンテナンスする機会を設けます。

9. ドキュメント文化の醸成: ドキュメントを作成・活用することの重要性を啓蒙し、良いドキュメントを評価する文化を醸成します。

10. ツールの活用: 文書管理システム、Wiki、プロジェクト管理ツールなどを活用し、ドキュメント作成・管理・共有を効率化します。

事例紹介/筆者経験

あるソフトウェア開発企業では、長年ドキュメント不足による属人化と引き継ぎコストの高さに悩まされていました。

Vision Consultingは、まず現状のドキュメント運用状況をアセスメントし、課題を特定しました。

次に、プロジェクトの種類ごとに必要最低限なドキュメント(要件定義書、基本設計書、テスト仕様書、運用マニュアルなど)を定義し、それぞれのテンプレートと作成ガイドラインを整備しました。

さらに、Wikiツールを導入し、設計上の判断理由やTipsなどを気軽に記録・共有できる仕組みを構築しました。

ドキュメント作成をタスクとして明確に位置づけ、レビュープロセスも強化しました。

導入当初は作成負荷の増加に戸惑う声もありましたが、徐々に「ドキュメントがあることで後工程が楽になる」「情報共有がスムーズになった」という効果が実感され、ドキュメント作成・活用が文化として定着しました。

結果として、属人化が解消され、開発効率と品質が向上しました。

この事例は、トップダウンの押し付けではなく、現場のメリットを明確にし、段階的に導入することが成功の鍵であることを示しています。

AIによるドキュメント作成支援と知識活用の未来

近年、AI技術の発展により、ドキュメント作成のあり方も変化しつつあります。

会議の議事録自動作成、ソースコードからの仕様書自動生成、既存ドキュメントの要約や翻訳など、AIによるドキュメント作成支援ツールが登場しています。

将来的には、AIがプロジェクトの状況を理解し、必要なドキュメントを自動生成したり、過去のドキュメントから関連情報を検索・提示したりすることで、ドキュメント作成の負担を大幅に軽減し、知識活用の効率を飛躍的に高める可能性があります。

しかし、AIが生成した情報の正確性や妥当性を判断し、最終的な責任を持つのは人間です。

ドキュメントの目的や本質を理解し、AIを有効活用する能力が今後ますます重要になるでしょう。

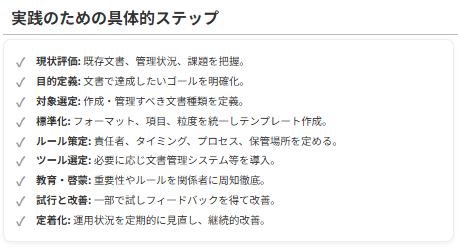

検討手順

ドキュメント戦略を実践するための具体的なステップです。

1. 現状評価: どのようなドキュメントが存在し、どのように管理・活用されているか、課題は何かを把握します。

2. 目的定義: プロジェクトや組織として、ドキュメントを通じて何を達成したいのか(属人化防止、品質向上、ナレッジ共有など)を明確にします。

3. 対象ドキュメント選定: 目的に照らし、作成・管理すべきドキュメントの種類を定義します。(過不足なく)

4. 標準化、テンプレート作成: 各ドキュメントのフォーマット、記載項目、粒度などを標準化し、テンプレートを作成します。

5. 作成、更新、管理ルールの策定: 責任者、タイミング、プロセス、保管場所、バージョン管理ルールなどを定めます。

6. ツール選定、導入: 必要に応じて、文書管理システム、Wikiツール、プロジェクト管理ツールなどを選定・導入します。

7. 教育、啓蒙: ドキュメント作成の重要性やルールについて、関係者に周知徹底します。

8. 試行とフィードバック: まずは一部のプロジェクトやチームで試行し、フィードバックを得て改善します。

9. 定着化と継続的改善: 定期的に運用状況を見直し、形骸化しないように改善を続けます。

おわりに

ドキュメント不足・不備は、単なる「記録がない」という問題ではなく、プロジェクトの効率、品質、持続可能性を脅かす深刻なリスクです。

「書かれない」「読まれない」ドキュメント問題を解決するには、作成の負担を軽減し、活用するメリットを明確にする戦略的なアプローチが不可欠です。

Vision Consultingは、貴社の状況に合わせたドキュメント戦略の策定から、標準化、ツール導入、文化醸成までを一貫して支援します。

形骸化したドキュメント運用から脱却し、ドキュメントを組織の力に変えたいとお考えでしたら、ぜひVision Consultingにご相談ください。

属人化を防ぎ、知識を未来へと繋ぐ、持続可能なプロジェクト運営を実現します。

➨コンサルティングのご相談はこちらから

補足情報

関連サービス:プロジェクトマネジメント標準化支援、ナレッジマネジメント導入支援、業務プロセス可視化・改善、文書管理システム導入コンサルティング

キーワード:ドキュメント管理、属人化防止、ナレッジマネジメント、情報共有、プロジェクト文書、標準化、テンプレート化、文書管理システム、Wiki